相続人がもともといない、あるいは全員相続放棄していなくなった場合、相続財産はどうなるのでしょうか?葬儀を行った人はその費用を回収できるのでしょうか?

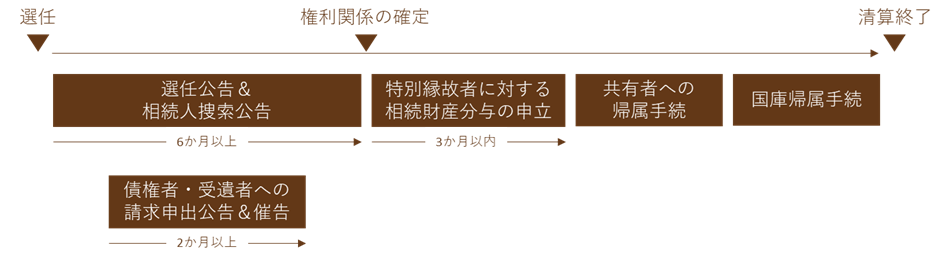

相続人不存在で遺言もない場合、利害関係人から家庭裁判所に対し、相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。その後は以下の流れを経て、誰も権利を主張する人がいなければ最終的には国のものになってしまいます。

※従前は選任公告(2か月)+請求申出公告(2か月)+相続人捜索公告(6か月)を順に行う必要があり、権利関係の確定まで最低10か月を要していたが、民法改正により2023年4月1日から最短6か月とすることが可能となった。

相続財産清算人選任・相続人捜索の公告

家庭裁判所が、相続財産清算人を選任したこと、および相続人を捜索している旨を官報公告します。

相続債権者および受遺者への請求申出の公告・催告

相続財産清算人が、相続債権者(亡くなった方にお金を貸していた等、債権がある人)および受遺者(実は遺言があって、遺産を譲り受けることになっている人)に対し、請求を申し出るよう官報公告をします。なお、既に判明している債権者・受遺者には個別に催告をする必要があります。

特別縁故者に対する財産分与の申立

財産分与を求める者から家庭裁判所に申し立てます。

共有者への帰属手続き

財産が共有持分である場合、民法255条に基づき他の共有者へ帰属します。

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

国庫帰属手続き

相続財産清算人が国に対して財産を引き渡します。

葬儀費用は誰が負担すべきものなのか明文の規定がなく諸説あるので、葬儀費用を支出した人が相続債権者と認められるかはわかりませんが、相続債権の申出期間内に相続財産清算人に対して申出をしてみる価値はあるでしょう。

また、葬儀費用を支出しただけでなく生前に色々と面倒を見ていた等の事情があるならば、「特別縁故者」として財産をもらえる可能性があるので、財産分与の申し立て期間内に家庭裁判所に対して申し立てをしましょう。

いずれも期間にはお気を付けください。葬儀費用の領収書等、証拠となる書類を可能な限り用意しましょう。

なお、実際に問題となるのは相続財産清算人選任の申し立て費用を誰が負担するかということです。相続財産制清算人には弁護士や司法書士が選任されますが、その報酬等に充てるために予納金を納める必要があり、これが数十万~百万円程度かかることがあります。最終的に財産が残れば戻ってくるのですが、借金の返済等で全てなくなってしまった場合は戻って来ません。このような事情から、誰も申し立てを行う人がおらず、財産が放置されてしまう例もままあります。

民法958条の2では特別縁故者を「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」と定義しています。