民法で定められた相続人(「法定相続人」と言います)とその順位・相続割合は以下の通りです。先順位の人が存在する場合は後順位の人は相続人になりません。なお、配偶者は常に相続人になります(内縁の配偶者は×)。

第1順位 配偶者1/2 子1/2

第2順位 配偶者2/3 父母1/3

第3順位 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

※1 子が死亡しておりその子(孫)がいる場合は、孫が相続人になる(代襲相続)

※2 両親が死亡しており祖父母が生存している場合は、祖父母が相続人になる(親がどちらか片方でも生存している場合は、祖父母は相続人にならない)

※3 兄弟姉妹が死亡しておりその子(甥姪)がいる場合は、甥姪が相続人(代襲相続)になる(ただし、甥姪も死亡している場合、甥姪の子は法定相続人にはならない)

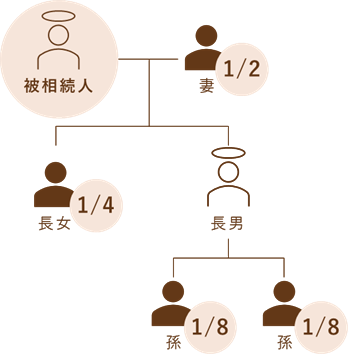

具体例1(第1順位の相続人の例)

- 子が複数いる場合は人数で均等割り(養子・非嫡出子・前配偶者との子も皆平等)

- 代襲相続人(孫)が複数いる場合は、被代襲者(長男)の法定相続分を人数で均等割り

- 長男が被相続人の死亡後に死亡した場合、長男の妻も相続人となる点が代襲相続とは異なる

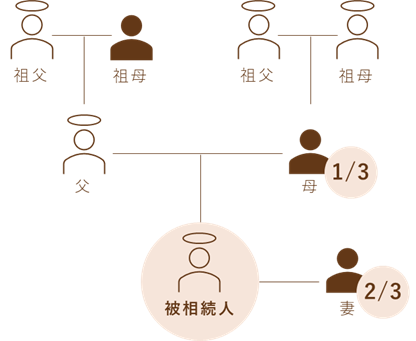

具体例2(第2順位の相続人の例)

- 父母が複数いる場合は人数で均等割り(養父母・実父母も平等)

- 父母に代襲相続はない

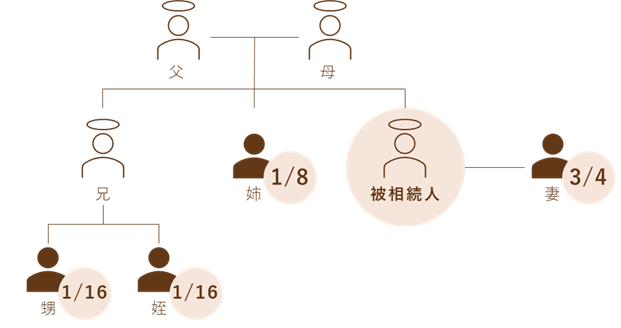

具体例3(第3順位の相続人の例)

- 兄弟姉妹が複数いる場合は人数で均等割り(ただし、半血の兄弟姉妹の相続分は半分)

- 代襲相続人(甥姪)が複数いる場合は、被代襲者(兄)の法定相続分を人数で均等割り

- 兄が被相続人の死亡後に死亡した場合、兄の妻も相続人となる点が代襲相続とは異なる

遺産分割協議にあたって

相続人間で遺産分割協議をする場合、必ずしも法定相続割合に従って分割する必要はなく、相続人全員が納得していればどんな分け方をしても自由です。