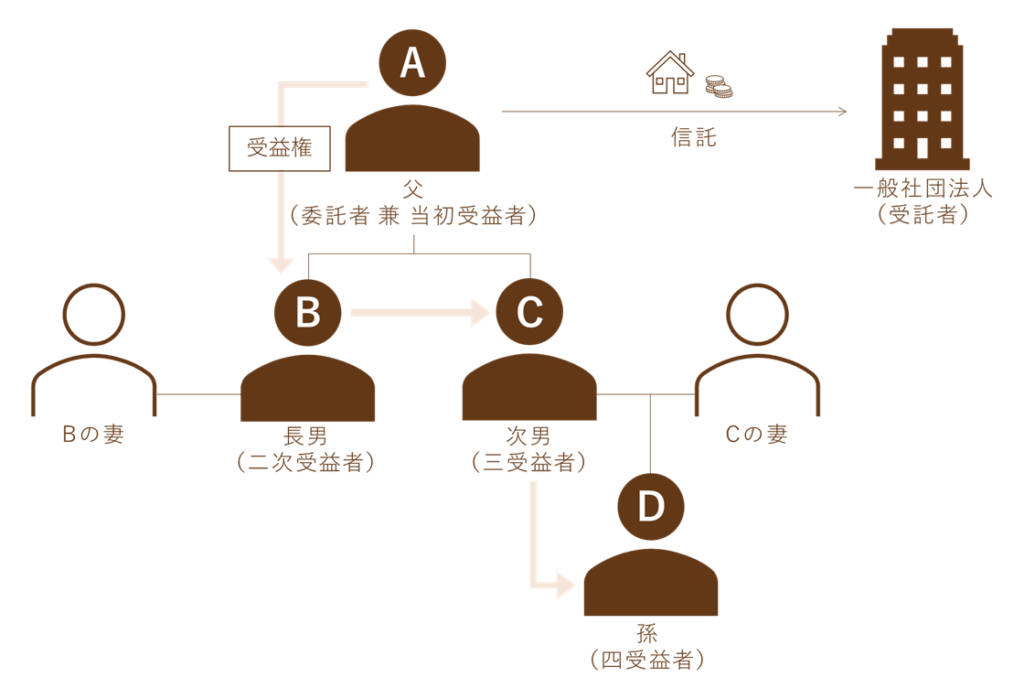

<モデルケース>

- 父Aは自分の財産を直系血族に受け継いでいって欲しい

- 先祖代々受け継いできた土地は手放さずに守っていって欲しい

- 母(父Aの妻)は既に他界しており、相続人は長男Bと次男Cの2人

- Bに子はおらず、Cには子Dがいる

Aは財産を信託し、Aの死後はBが、Bの死後はCが、Cの死後(もしくはB死亡時に既にCが死亡していた時)はDが受益権を取得する流れとしました。信託の期間が長くなるため、一般社団法人を設立し受託者としました。

民事信託を利用するメリット

遺言では自分の次の世代までしか財産の承継先を指定できません。民事信託を使えば、次の次の世代、そのまた次の世代と財産(受益権)の承継先を指定できます。(「受益者連続型信託」と言います。)

もしBに全財産を相続させる遺言を書いたとしたら、Bの死後、Bの妻の家系に財産が流れてしまうおそれがありますが、受益者連続型信託を利用することでこれを防ぐことができます。なお、将来Bに子ができた場合にはその子に受益権を取得させるような仕組みにしておくことも可能です。

また、遺言では財産の処分方法に制限をかけることはできません。相続した財産を相続人がどう処分しようが自由です。しかし民事信託は契約なので、例えば契約内容に「土地は売却してはならない」と定めておけば、受託者は土地を売却することができなくなります。